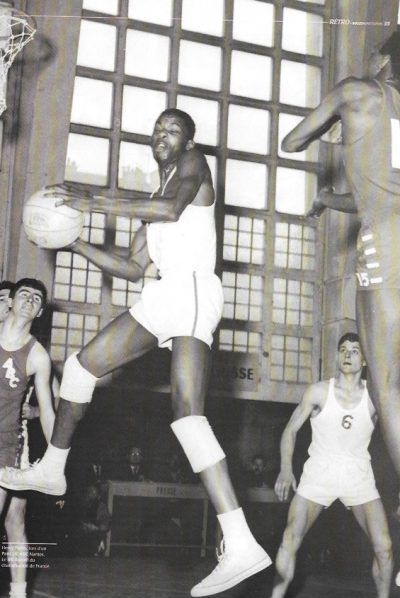

Henry Fields.

C’était il y a un demi-siècle. La fédération venait d’ouvrir les vannes. En septembre 1968, seize Américains investissent le championnat de France d’élite. Le début de la Saga.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

Imaginez un monde sans téléphone portable, PC et Mac, ni Internet, avec deux chaînes de télévision en noir et blanc, sans jamais un dunk à se mettre sous la dent et sans (quasiment) d’Américains dans le championnat de France de basket-ball… Ce temps là a réellement existé, dans les années soixante.

Grâce aux anciens et à l’enquête du Guide du Basket, on a identifié une quinzaine d’américains à s’être aventurés sous les paniers de la Nationale 1 française (l’actuelle Pro A) du milieu des années cinquante à septembre 1968. Des noms venus de nulle part et qui ont quasiment disparu de la mémoire collective : Bob Perkons, Martin Feinberg — celui-ci a tout de même porté le maillot du PUC pendant sept saisons —, Russel Lawler, Jimmy Singleton, Rod Lewis…

Deux méritent toute notre attention, deux Blacks. Remontons le temps.

Ce jour-là, Frank Jackson a pris un vol pour Munich. C’est un grand garçon dégingandé que l’on dit distrait. Il a suivi des études en microbiologie en Californie. Il joue du piano avec talent, est doté d’une excellente détente et a vu du pays. Frank a effectué deux ans de service militaire dans le Texas et le Massachusetts avant de bourlinguer au Canada et en Amérique du Sud. Le Californien a joué au basket, mais n’a laissé aucune trace dans son pays. Il a décidé de poursuivre ses études de médecine dans la capitale de Bavière. Escale à Paris. Une hôtesse vient à sa rencontre confuse : « Excusez-moi, Monsieur Jackson. Nous avons perdu vos bagages ! » Frank est bloqué en France et téléphone à un pote qui accepte de l’héberger à Strasbourg. Il tombe sous le charme de la ville et il ne poursuivra jamais son voyage à Munich. Il s’inscrit à la fac de médecine de la capitale alsacienne et se retrouve en contact avec la SIG. « La première fois que je l’ai vu », a raconté René Zimmer, « c’était sur notre terrain de plein air où nous nous entraînions. Il était en long manteau d’hiver et smashait. Une manne tombée du ciel pour pas un rond, car personne chez nous ne touchait un centime. Nos après-matches se résumaient en un repas payé de notre poche et en quelques tournées offertes par nos supporters ».

Un étudiant, un vrai, ce Frank Jackson. Il mènera jusqu’à son terme ses études de médecine, tout en proposant ses services à trois autres clubs de l’élite. Lors de sa saison au Mans, il rallie quatre fois par semaine la fac de médecine d’Angers, distante de 80 m. Il y connaît par ailleurs une expérience malheureuse comme entraîneur. Christian Baltzer le remplace au bout de quatre matches.

Un autre arrêt sur image est indispensable. En 1960, Henry Fields effectue son service militaire et le voici muté à la base d’Orléans. Fields mesure 1,97 m et sort d’une fac perdue de l’Amérique profonde, Elizabeth City College, une université de la NCWA. Comme Jackson ou encore Leroy Johnson, il s’est distingué au saut en hauteur, passant un jour 2,07 m, hauteur impressionnante en ces temps déjà anciens.

À Orléans, Fields a comme équipier un certain Richard Cox. Deux Américains en régional, on imagine l’impact. Après cet épisode, Henry renforce le PUC qui, aussitôt, s’approprie le titre de champion de France en 1963. « Militaire, j’étais un scoreur, mais, à partir de là, je n’ai plus shooté beaucoup. Je défendais, je contrais, j’allais aux rebonds, je faisais des passes. Je préférais faire jouer les autres ». La carrière de « Gentleman Henry » est interminable puisqu’à 45 ans, il donnera encore des coups de main à ses jeunes équipiers de Ville-d’Avray, tout en étant prof de gym à l’école américaine de Paris. Il fonda ensuite un club de basket à Auterive en Haute-Garonne. En 2014, il a été le premier Américain introduit à l’Académie du Basket qui est l’équivalent en France du Hall of fame américain.

Jackson, Fields et les autres ont été parachutés sur le basket français totalement par hasard. Le Real Madrid et les puissants clubs italiens ont déjà des boussoles, eux qui sont vexés de ne pas être compétitifs face aux Soviétiques qui ont gagné les six premières Coupes d’Europe des Clubs Champions. Madrid a ainsi engagé le superbe athlète Wayne Hightower, grâce au flair de son entraîneur Pedro Ferrandiz, et le Simmenthal Milan fait appel pour la Coupe d’Europe à Bill Bradley, étudiant surdoué, qui a poursuivi ses études à Oxford et qui deviendra un as des New York Knicks.

Tout puissant président de la fédération française, Robert Busnel veut rendre le Championnat de France plus attractif. Pour la saison 67-68, il fait adopter par son bureau directeur deux mesures fortes : l’instauration d’un « bonus » pour chacune des équipes ayant le meilleur point-average à l’issue du match retour (*) et la possibilité d’utiliser les services de deux étrangers par équipe. L’effet est limité lors du premier exercice (4 américains et 6 yougoslaves) alors que les Belges ont déjà enrôlé vingt-et-un fils de l’Oncle Sam. Il prend de l’ampleur pour le suivant : seize Américains investissent nos rangs. Seuls Bagnolet et Villeurbanne font de la résistance. Ils céderont vite, car ces gens-là bonifient les équipes, remplissent les salles et provoquent une flambée médiatique. Avec eux, on passe du noir et blanc à la couleur.

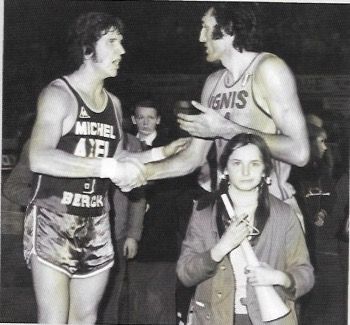

Ken Gardner avec Dino Meneghin

Jim McGregor, le marchand de bonheur

C’est un homme petit, rondouillard, un citoyen américain qui connut des aventures sous toutes les latitudes. Il a coaché plusieurs l’universités, Gorizia, Pérugia, les équipes nationales d’Italie, d’Autriche, de Suède, de Turquie, de Centrafrique, de Colombie… Ce globe-trotter parle anglais, français, italien, espagnol et turc. L’idée de placer des basketteurs américains à l’étranger lui est venue, dit-il, en 1956, à l’occasion du Championnat d’Europe. Il a la bénédiction de la Fédération internationale et de la fédé américaine.

En France, à cette époque, l’Amérique du basket est aussi mystérieuse que la route des Indes pour Christophe Colomb. En bon businessman, Jim McGregor profite à fond de cette ignorance. Il sert d’argent à des centaines de compatriotes et les clubs n’ont pas d’autres choix que de lui accorder une confiance aveugle. Comme l’a si joliment écrit Pierre Tessier dans l’Équipe Basket Magazine, c’est « le marchand de bonheur ».

Pour mettre la bonne personne à la bonne place, McGregor a recours à une méthode originale et malicieuse. Il rassemble des joueurs qui effectuent des tournées de par le monde, en avion ou en minibus. Les équipes prennent le nom de multinationales américaines, Gulf [pétrole], TWA (compagnie d’aviation, Levi’s (jeans), Gillette (rasoir), Coca-Cola — et, comme McGregor n’est pas sectaire — Pepsi-Cola. McGregor possède les références de centaines de joueurs et les appelle suivant ses besoins. En France, il tient sa permanence à l’Hôtel Ambassador et restera longtemps sans concurrence. C’est une « relation proche de Robert Busnel (ils se connaissent depuis le milieu des années 50) que l’on soupçonnera, sans preuve (mais on ne prête qu’aux riches !) d’être intéressé à l’affaire (*) ».

« Lorsque Jim essayait de promouvoir un joueur, il nous disait qu’à chaque fois qu’on lui passerait la balle, il nous donnerait un dollar et deux dollars s’il marquait. Il avait l’espoir que le gars score 60 points et qu’ainsi le club veuille le signer », révèlera Kenny Grant, bras droit du boss avant de devenir coach puis agent en France. McGregor a également mis au point un système d’amende teinté d’humour, réclamant notamment 50 dollars à un joueur qui donnerait son maillot à une fille comme souvenir, et 100 dollars à celui qui lui demanderait, comment dit-on dans la langue du pays visité : « Qu’est-ce que vous faites après le match ce soir ? »

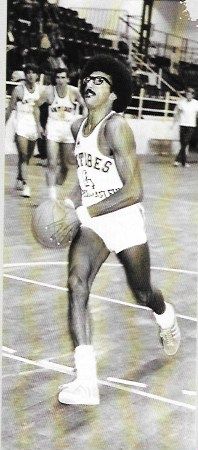

Dan Rodriguez

Dan Rodriguez, l’artiste

De cette promotion 68, outre Henry Fields, Dan Rodriguez et Art Kenney sont les figures les plus marquantes.

Issu de LA State, Rodriguez a un look impayable. Sa coiffure afro, ses grosses lunettes et son menton en galoche en font vite une attraction, surtout que le Portoricain possède un art consommé du dribble et du show. Dan Rodriguez privilégie souvent la manière à l’efficacité, dans un style proche des Harlem, qui sont alors l’étalon or. Il illumine la salle Salusse-Santoni d’Antibes et, sur la première chaîne, le journaliste Jean Raynal ne jure que par ses prouesses. Un peu plus tard, avec quelques joueurs américains de la Côte d’Azur, Rodriguez participe au tournage de La Scoumoune dont les acteurs principaux sont Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale. « Don Rodriguez était devant la caméra comme dans la vie et sur le terrain : un clown qui n’arrêtait pas de faire des gags. On a fait les 400 coups », nous témoignera Rudy Bennett.

Blanc, rouquin, bien charpenté, Art Kenney est lui, l’héritier des GI’s qui ont débarqué sur le sol de Normandie vingt-quatre ans plus tôt. Lui seul sait qu’il a joué en High School, à New York, avec Lew Alcindor, devenu Kareem Abdul-Jabbar dont personne en France n’a jamais entendu parler. Kenney va donner son corps pendant deux saisons au Mans avant d’intégrer le Simmenthal de Milan. En 1971, il gagne la Coupe des Coupes, refuse un contrat des New York Nets, fait la connaissance de sa future femme et regagne une Coupe des Coupes. Chevelu, moustachu, et moins en jambes, il reviendra dans la Sarthe pour une deuxième séquence, avec Lloyd King comme équipier. Il parle alors couramment italien et français notamment en prenant des cours à l’université du Maine. Il sera plus tard senior vice president chez Lehman Brothers et Director chez Barclays Capital. C’est ce que l’on appelle une reconversion réussie.

Art Kenney

Money time

Les conséquences à court terme de ce débarquement sont colossales. C’est un choc culturel frontal entre le basket des petros et celui des dollars. Avec les Américains, les joueurs français découvrent la maîtrise technique, la taille et la puissance physique, le besoin de s’entraîner une puis deux fois par jour, et donc l’argent. « Les Français ont commencé à dire, “puisque vous voulez que l’on s’entraîne, que l’on devienne meilleurs, il faut nous payer !”, nous commente l’historien Gérard Bosc. “Donc, à partir de là, comme la conjoncture économique était bonne, on pouvait supporter des gens qui ne faisaient rien et on a eu des emplois fictifs. Il y avait des personnes qui gravitaient autour des clubs qui se débrouillaient pour les rétribuer… ça s’est fait entre 68 et 71, petit à petit dans toutes les structures. C’est à partir de là que l’on observe le début d’un déplacement de joueurs français de qualité qui n’avaient pas de travail et qui se proposaient dans différents clubs qui les ont payés. Avant, il y avait des transferts, mais sans finances, ou si petites…”.

1968, année révolutionnaire. Sorte d’année zéro aussi de l’américanisation du basket français. La prolifération dans toutes les divisions, les naturalisations bidon ou sincères, l’apparition des pros, de l’ABA et de la NBA, la possibilité de couper un joueur en cours de saison, et celle de recourir à trois, quatre, cinq, six étrangers par équipe, l’anglais comme langue principale, tout cela est venu plus tard. Sans jamais être totalement maîtrisé.

(*) Une Histoire du Basket Français, de Gérard Bosc.

Photos: DR

Paru dans MaxiBasket en 2010 revu en 2018 pour BasketEurope.

[armelse]

Imaginez un monde sans téléphone portable, PC et Mac, ni Internet, avec deux chaînes de télévision en noir et blanc, sans jamais un dunk à se mettre sous la dent et sans (quasiment) d’Américains dans le championnat de France de basket-ball… Ce temps là a réellement existé, dans les années soixante.

Grâce aux anciens et à l’enquête du Guide du Basket, on a identifié une quinzaine d’américains à s’être aventurés sous les paniers de la Nationale 1 française (l’actuelle Pro A) du milieu des années cinquante à septembre 1968. Des noms venus de nulle part et qui ont quasiment disparu de la mémoire collective : Bob Perkons, Martin Feinberg — celui-ci a tout de même porté le maillot du PUC pendant sept saisons —, Russel Lawler, Jimmy Singleton, Rod Lewis…

Deux méritent toute notre attention, deux Blacks. Remontons le temps.

Ce jour-là, Frank Jackson a pris un vol pour Munich. C’est un grand garçon dégingandé que l’on dit distrait. Il a suivi des études en microbiologie en Californie. Il joue du piano avec talent, est doté d’une excellente détente et a vu du pays. Frank a effectué deux ans de service militaire dans le Texas et le Massachusetts avant de bourlinguer au Canada et en Amérique du Sud. Le Californien a joué au basket, mais n’a laissé aucune trace dans son pays. Il a décidé de poursuivre ses études de médecine dans la capitale de Bavière. Escale à Paris. Une hôtesse vient à sa rencontre confuse :

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]