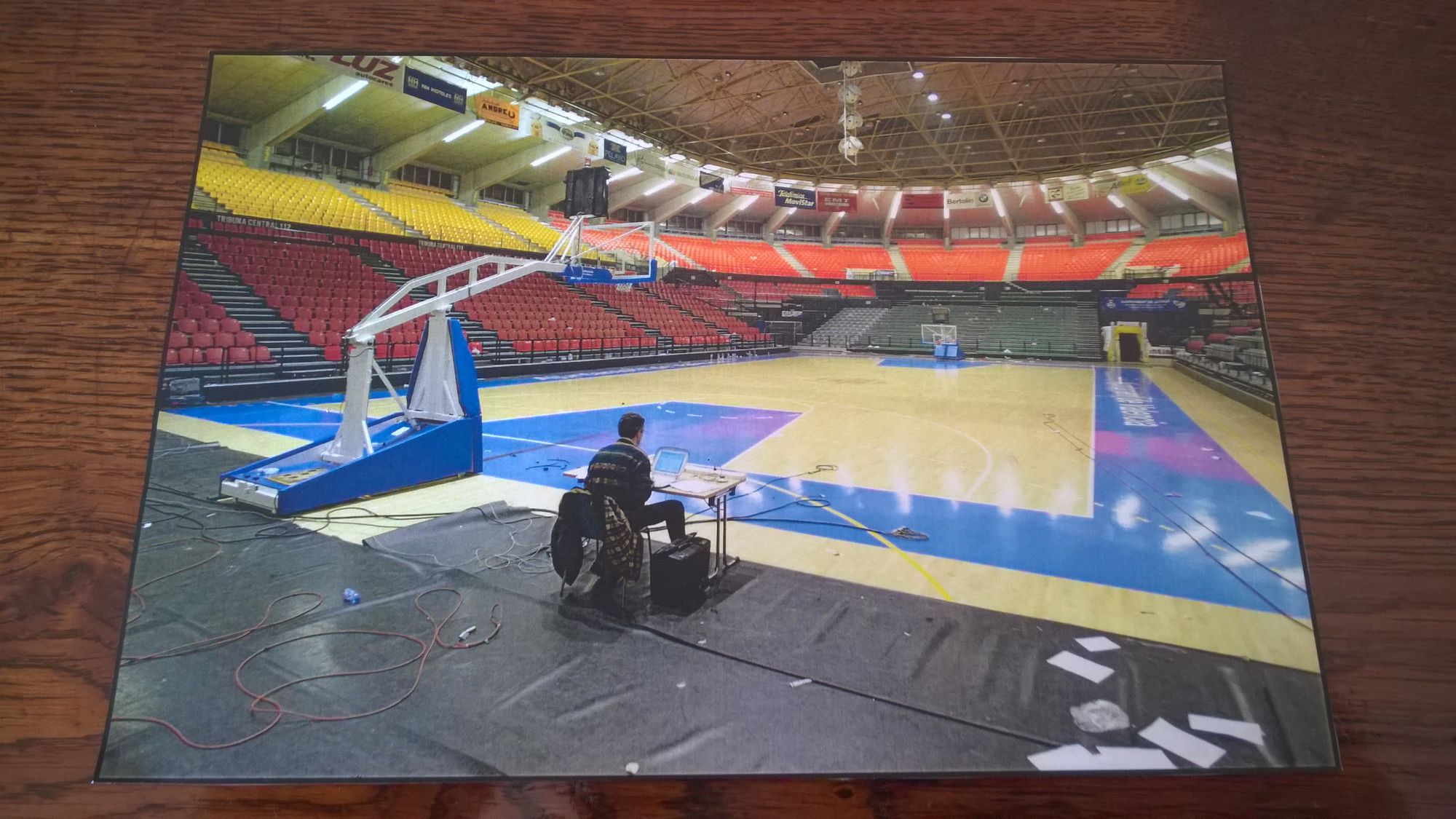

Photo: David Lighty (ASVEL, Euroleague)

Le Progrès est l’un des principaux quotidiens régionaux. Il couvre six départements, fait partie du groupe EBRA, qui regroupe 10 titres et vend environ 1 million de journaux par jour. La Presse Quotidienne Régionale (PQR) joue un rôle essentiel dans la médiatisation des clubs français. Luc Paganon, titulaire de la carte de presse depuis 1986, est le responsable de la rubrique basket et c’est lui qui traite au quotidien l’ASVEL. Voici la deuxième partie de l’interview.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

La construction de l’arèna est-elle l’assurance d’une audience accrue ? Plus de spectateurs et donc plus d’audience médiatique ?

Déjà l’Euroleague a changé la donne au niveau de l’audience médiatique. Avant que Tony n’arrive, l’Asvel n’intéressait quasiment plus la presse parisienne. C’était pour elle un peu le désert médiatique en dehors de Lyon. Quand Tony est arrivé, il a annoncé des choses et il les a réalisées : l’Euroleague, l’Académie, et les titres sont venus en bonus. Cette année pour le Real Madrid, il y a eu un engouement exceptionnel au niveau de la location. Tony a refait de l’ASVEL un grand club. Aujourd’hui, l’Asvel c’est un peu « the place to be ». Et cela ne va aller qu’en s’accentuant avec la grande salle et le savoir-faire de l’Olympique Lyonnais.

Dans les années 70 et dans la première moitié des années 80, même quand il n’y avait pas grand monde à La Maison des Sports de Villeurbanne, des grandes affiches étaient capables de rameuter 10 000 personnes au Palais des Sports de Gerland. Il existe un potentiel à Lyon qui ne se rencontre pas forcément dans le quotidien des matches ?

Oui. Déjà parce que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est la première en France et le Comité du Rhône l’un des tout premiers. Il y a un énorme potentiel. Il faut aussi se rappeler qu’à l’époque, il n’y avait quasiment pas l’Olympique Lyonnais. Il a été en D2 et est remonté en 1989 avec l’arrivée de Jean-Michel Aulas à la présidence. Et le LOU n’en parlons pas ! Donc l’ASVEL était toute seule à jouer le haut niveau européen. Villeurbanne est une ville populaire un peu comme Saint-Etienne, aussi elle avait une énorme côte d’amour. Et elle avait le Zidane du basket français (NDLR : Alain Gilles). En plus, à l’époque, il y avait les internationaux français dans les équipes. Je dis toujours que c’est ce qui fait la force du rugby et du hand, où les gens peuvent voir nos internationaux lors des matches de championnat, ce qui n’est pas le cas du basket. Le seul joueur qui a fait la Coupe du monde et qui jouait en France, c’est Paul Lacombe et il ne devait pas rester en France. Le problème, c’est que les gens se disent, « le championnat français, c’est un sous-produit » alors qu’il y a de belles choses qui se font. C’est navrant parce que le basket, lui, est un sport mixte et universel. A l’époque, il y avait les internationaux français comme ensuite Limoges et Pau les avaient. Aujourd’hui, sauf les initiés, les gens ne connaissent pas les joueurs du championnat de France.

« C’est quoi mon métier ? Je suis payé par Le Progrès de Lyon, je suis journaliste. Edwin me dit des choses très importantes, je ne vais pas attendre le lundi pour sortir un papier comme ça »

Vous avez réalisé un scoop avec l’interview de Edwin Jackson. Vous avez révélé son mal-être et trois jours plus tard, il partait de l’ASVEL pour Estudiantes Madrid. Un incontestable rapport de cause à effet. Le club vous en veut de cette interview ?

L’article sort le dimanche matin et l’après-midi, ils perdent contre Boulogne-Levallois. Gaétan Muller vient en conférence de presse et il dit « la seule chose qui me dérange c’est le timing du papier. » Pour moi cette phrase est très importante. Oui, ils m’en ont voulu car ils m’ont reproché le timing. Mais ce n’est pas moi qui l’ai choisi ! Cela faisait quinze jours que je demandais à avoir Edwin en interview parce que je voyais bien ce qui se passait pour lui et aussi pour Antoine (Diot). On m’a refusé deux fois Edwin et j’ai dit à l’attaché de presse qu’ils n’allaient pas pouvoir le « protéger » éternellement et que j’allais faire le papier même s’ils ne me permettaient pas de l’avoir. Je voulais faire la présentation du match de Levallois-Boulogne avec Edwin et le vendredi l’attaché de presse m’a dit que je pouvais l’appeler. J’ai posé la première question à Edwin et après, on le connaît, il parle. Le papier sort comme prévu le dimanche matin. A l’ASVEL, on me dit « tu aurais pu attendre le lundi ! » Mais non ! C’est quoi mon métier ? Je suis payé par Le Progrès de Lyon, je suis journaliste. Edwin me dit des choses très importantes, je ne vais pas attendre le lundi pour sortir un papier comme ça. Edwin savait ce qu’il faisait.

Comment ressentez-vous l’évolution de votre métier de journaliste de Presse Quotidienne Régionale vis-à-vis d’une communication à l’intérieur des clubs de plus en plus forte où ils produisent leur propre contenu, qui est forcément aseptisé et où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ?

Vous avez utilisé le bon mot : eux font de la com et nous du journalisme. Ce n’est pas le même métier. Les clubs de basket veulent s’inspirer du football et maîtriser leur communication le plus possible. Dans le cas d’Edwin Jackson, ils n’ont pas réussi. Moi, encore une fois, j’ai fait mon métier. Que peut me reprocher l’ASVEL ? Rien. Ça se passe très bien à l’ASVEL, mais on n’a quasiment plus accès aux entraînements sauf parfois le dernier quart d’heure. Avant, je passais quasiment tous les jours à la salle et maintenant c’est quasiment toujours à huis clos. Je respecte. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, surtout pour un sport qui est très peu suivi médiatiquement et souffre, en France comme ailleurs, d’une sévère concurrence.

Malgré le développement de leur communication, les clubs sont encore en France très dépendants de la PQR pour leur promotion ? Dans le basket ça reste le lien privilégié entre le club et ses supporters, les spectateurs ?

Bien sûr. C’est pour ça que je me suis longtemps battu en tant que syndic de presse, à Villeurbanne et à Lyon, pour que le diffuseur, quel qu’il soit, respecte la convention sur les horaires de match. Parce que le basket dépend, en terme de couverture, à 90% de la PQR.

Pour vous, il existe une énorme différence entre un match qui commence à 20h et un autre à 20h45 ?

J’ai de la chance car on « boucle » notre édition à 1h30. Mais pour un match d’Euroleague, je pars à la fermeture du parking, à 1h du matin. Un match à 20h, ça change la donne. Il y a des journaux qui bouclent avant 23h, à Chalon, Dijon.

« C’est un bonheur absolu de travailler sur les filles et avec Valéry Demory

Il y a trois ans, l’équipe féminine de Lyon était à deux doigts de descendre en Ligue 2 et depuis elle est devenue championne de France et elle joue l’Euroleague. Quelle importance les basketteuses ont-elles prise dans le paysage médiatique lyonnais ?

Elles étaient à un panier de descendre. Pour les filles, il faut absolument citer un monsieur qui est Sernin Marichal qui est l’ancien président et le président de l’association FC Lyon et qui est d’origine belge. Si aujourd’hui il y a du basket de ce niveau-là à Lyon c’est grâce à lui. Je l’ai toujours comparé avec (Pierre) Martinet à Bourgoin-Jallieu en rugby. C’est-à-dire que quand il le fallait en fin d’année, c’est lui qui faisait les chèques pour sauver le club. Il est arrivé un moment où il n’a plus pu et il y a eu deux présidents avant l’arrivée de Tony. Je suis les filles depuis 25 ans et à l’époque elles jouaient dans le petit gymnase Grignard. Ensuite, Thierry Braillard a permis la construction de Mado-Bonnet. Il faut se souvenir qu’il y a eu du basket féminin au plus haut niveau avec le FC Lyon, l’ASPTT Lyon et l’AS Villeurbanne. Les filles de l’ASV étaient en Ronchetti (NDLR : demi-finaliste en 1983 contre le BSE Budapest futur vainqueur) avec Corinne Benintendi. Le basket féminin a été ensuite relégué parce qu’il n’y avait pas de moyens. Il y a eu la fusion avec l’AL Gerland-Mouche et c’est Thierry Braillard qui l’a souhaitée car l’ALGM était en perdition financière et de là ça a pas mal marché. Evidemment l’arrivée de Tony a tout changé et, ce qui a également tout changé c’est d’avoir Valéry Demory comme coach.

Elles arrivent à trouver une place dans Le Progrès ?

Oui. On a bien traité la finale de l’an passé qui a été exceptionnelle contre Montpellier. Je suis allé aux deux matches là-bas avec un photographe. On va me dire que ça ne fait que 1 500 spectateurs grand maximum mais quand même. C’est complémentaire du basket masculin. Les gens ont bien accroché au fait que ça soit un club mixte. Il y a de la synergie, on voit les filles aux matches, l’inverse aussi, elles jouent de temps en temps à Villeurbanne. Et puis c’est un bonheur absolu de travailler avec les filles et avec Valéry Demory.

Il y a une concurrence aussi pour les filles avec l’OL féminin qui est un grand club européen ?

Oui mais ce n’est pas le même sport, ça ne se ressent pas, et elles sont très copines. Il y a aussi Caroline Garcia (NDLR : tenniswoman de niveau mondial licenciée depuis 2002 à l’ASUL Tennis Villeurbanne) qui va très souvent voir les filles du foot et aussi de temps en temps à l’ASVEL. Caroline a créé son tournoi WTA. Il se passe des choses en sport féminin dans la Métropole lyonnaise !

Comme la plupart des journaux, le Progrès a augmenté son volume de publications sur son site Internet. C’est une stratégie de développement ?

Clairement. Il y a eu beaucoup de gratuit mais il y a de plus en plus d’articles payants. On a un logiciel qui fait que l’article est le lendemain sur le print et dès le soir sur le net. Il y a des cas aussi où on ne développe pas le sujet sur le print -on va faire par exemple 1 500 signes et ça m’est arrivé la semaine dernière en tennis- et j’ai fait trois fois plus sur le web car c’est no limit. La stratégie, c’est le numérique, c’est sûr. Ceci dit, on a un lectorat assez âgé qui a du mal. Il aime bien aller chercher son journal, le toucher et le lire en l’ayant dans les mains et pas sur un téléphone ou une tablette. Ceci n’est pas propre au Progrès. Je pense que les réflexes ne sont pas les mêmes selon que l’on soit en zone urbaine ou en zone rurale. A contrario, on voit que depuis le début de la crise les chiffres augmentent sur le numérique. Les gens sortent moins donc s’ils veulent de l’information locale, ils vont sur le site du journal en question.

x

[armelse]

La construction de l’arèna est-elle l’assurance d’une audience accrue ? Plus de spectateurs et donc plus d’audience médiatique ?

Déjà l’Euroleague a changé la donne au niveau de l’audience médiatique. Avant que Tony n’arrive, l’Asvel n’intéressait quasiment plus la presse parisienne. C’était pour elle un peu le désert médiatique en dehors de Lyon. Quand Tony est arrivé, il a annoncé des choses et il les a réalisées : l’Euroleague, l’Académie, et les titres sont venus en bonus. Cette année pour le Real Madrid, il y a eu un engouement exceptionnel au niveau de la location. Tony a refait de l’ASVEL un grand club. Aujourd’hui, l’Asvel c’est un peu « the place to be ». Et cela ne va aller qu’en s’accentuant avec la grande salle et le savoir-faire de l’Olympique Lyonnais.

Dans les années 70 et dans la première moitié des années 80, même quand il n’y avait pas grand monde à La Maison des Sports de Villeurbanne, des grandes affiches étaient capables de rameuter 10 000 personnes au Palais des Sports de Gerland. Il existe un potentiel à Lyon qui ne se rencontre pas forcément dans le quotidien des matches ?

Oui. Déjà parce que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est la première en France et le Comité du Rhône l’un des tout premiers. Il y a un énorme potentiel. Il faut aussi se rappeler qu’à l’époque, il n’y avait quasiment pas l’Olympique Lyonnais. Il a été en D2 et est remonté en 1989 avec l’arrivée de Jean-Michel Aulas à la présidence. Et le LOU n’en parlons pas ! Donc l’ASVEL était toute seule à jouer le haut niveau européen. Villeurbanne est une ville populaire un peu comme Saint-Etienne, aussi elle avait une énorme côte d’amour. Et elle avait le Zidane du basket français (NDLR : Alain Gilles). En plus, à l’époque, il y avait les internationaux français dans les équipes. Je dis toujours que c’est ce qui fait la force du rugby et du hand, où les gens peuvent voir nos internationaux lors des matches de championnat, ce qui n’est pas le cas du basket. Le seul joueur qui a fait la Coupe du monde et qui jouait en France, c’est Paul Lacombe et il ne devait pas rester en France. Le problème, c’est que les gens se disent, « le championnat français, c’est un sous-produit » alors qu’il y

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]