Ancien discipline de John Wooden à UCLA où il fut l’équipier de Lew Alcindor, alias Kareem Abdul-Jabbar, Bill Sweek fut ensuite un coach étoilé en France, finaliste de la Coupe des Champions avec Clermont, deux fois champion avec Le Mans et qui imposa ensuite sa griffe à Monaco.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

Si vous allez un jour à Los Angeles, faites un tour jusqu’au village de Westwood, ce n’est pas très loin de la plage de Malibu, vous ne pouvez manquer le panneau indiquant UCLA. Garez votre voiture de location au parking de l’université, presque aussi spacieux que celui de la Tour Maine-Monparnasse, faites un peu de shopping à la boutique du campus ; on y trouve à foison les maillots, shorts, chaussettes, et toutes sortes de bricoles, estampillées du sigle fameux, qui épateront vos petits camarades à votre retour en France. Allez humer l’odeur du Pauley Pavillion. Et surtout n’oubliez pas de visiter le Hall of Fame, le Musée du Sport de ce college californien pas comme les autres. Que dis-je, allez vous y recueillir !

C’est sur deux étages. Sur des panneaux muraux sont affichées photos et coupures de presse relatant les exploits des Bruins dans toutes les disciplines ; et puis des coupes, des trophées, des dizaines. Impressionnant. Le gros du butin a été ramené par les basketteurs. John Wooden est à la place d’honneur. Dix fois, lui et ses petits gars, ont raflé le titre NCAA. Inégalé, inégalable probablement.

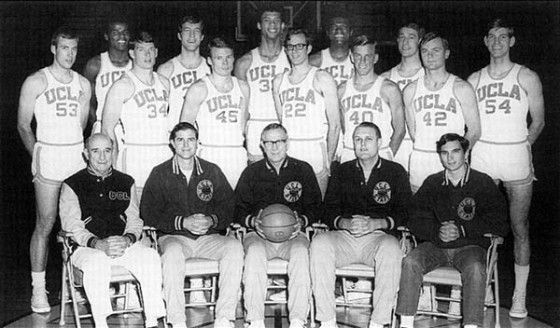

Un trophée en bois avec une photo légendée symbolise chaque titre. Approchez-vous. Sur trois d’entre eux on reconnait, maillot numéro 45, bien propre sur lui, le torse bombé, Bill Sweek. Faites maintenant un effort d’imagination. Plongez dans le Pacifique à la fin des années soixantes. L’eau y est tiède presque toute l’année. Les filles sont craquantes comme des chips Flodor. Les bagnoles sont plus grandes que le jardin de mon oncle. La vie est facile.

Pourtant en cette fin des années 60, part de Berkeley un immense courant de révolte, un véritable raz-de-marée qui va ébranler les institutions du pays. Les étudiants en ont marre d’obéir à leurs profs’ sans sourciller. Ils se sentent concernés de près par la politique menée à Washington. Tu parles ! Au Vietnam, on joue Apocalypse Now, mais ce n’est pas du cinéma. Les jeunes californiens bronzés n’ont pas envie de partir à la guerre.

Ils se laissent pousser les cheveux, et accrochent des fleurs à leur collier de barbe. Peace and love. On va les appeler les hippies. Ils font des sit-in sur les pelouses des campus et goûtent à l’herbe. Ils mettent au rebut les disques aseptisés des Beach Boys et planent en écoutant Grateful Dead ou Jefferson Airplane.

Bill Sweek a encore les cheveux coupés courts et bien dégagés autour des oreilles. John Wooden, son coach, ne badine pas avec la bonne tenue de ses boys. Boys ? Wooden a appris à ne plus appeler ainsi ses joueurs de race noire. Eux aussi sont en révolte. À commencer par son pivot filiforme et introverti, Lew Alcindor, qui dévore les bouquins de Malcolm X et s’initie à l’islam. Un peu plus tard, il se fera appeler Kareem Abdul-Jabbar.

En traînant les pieds

Bill Sweek est un veinard. Il joue avec le meilleur basketteur collégien de tous les temps, et il est coaché par John Wooden, qui est, lui, le meilleur entraîneur du monde.

Les rapports de Bill avec ces deux-là n’ont pas toujours été sans nuage. La première fois que Sweek aborde Alcindor, c’est le jour de la traditionnelle séance de photos d’avant-saison. « Tu n’es qu’un petit blanc de classe moyenne, un raciste ! », tonne Alcindor. « Qu’est-ce qui te permet de dire ça ? Tu ne me connais même pas ! », répond Sweek. Les deux hommes apprendront à s’apprécier, à devenir amis, au fil des semaines et des matches. Ils en gagneront tellement de matches ensemble. Et trois titres universitaires, en trois ans.

Dans son autobiographie, Giant Steps, Alcindor-Jabbar consacre un long paragraphe à Bill Sweek, qui permet d’avoir une première approche du personnage. Voici un extrait : « Sweek était un joyeux drille, typiquement Californien du sud, avec beaucoup de culot. Il voyait toujours le bon côté de la vie. Il était aussi un peu provocateur…. Lors d’un déplacement de l’équipe, Jim Nielsen mit Sweek au défi de piquer une tête dans la piscine de l’hôtel. On était en janvier à Oakland. Mais ça n’empêcha pas Sweek d’enlever ses chaussures et ses vêtements de sport et de plonger dans l’eau froide. Il gagna ses 20 $, et immédiatement s’attira la foudre du coach Wooden ».

Sweek, c’était le boute-en-train de l’équipe. Un rebelle aussi. Ses rapports avec Wooden furent comme ceux d’un père avec un fils turbulent. Orageux. Wooden avait l’habitude. Avant Sweek, il avait déjà eu mal à partir avec des types comme Keith Erickson ou Johnny Green. « Des gars qu’il aimait beaucoup, mais avec qui il était spécialement dur », dit Sweek.

Attention, Bill va en raconter une bonne. Sachez auparavant qu’il fut au cours de sa carrière à UCLA le 6e homme patenté de l’équipe. Un battant que Wooden lançait en piste dans les moments de haute tension. « C’était mon caractère. Et aussi pour moi le seul moyen de jouer. Je n’étais ni un shooteur ni un rebondeur. Mais j’avais du jus, j’étais plus agressif que Jabbar, par exemple, qui le devenait seulement quand il était vexé ».

Alors, cette anecdote ? Voilà. Nous sommes en 69. C’est la dernière saison de Sweek à UCLA. Son 89e match sur les 90 qu’il a disputés avec les Bruins. Demi-finale NCAA contre Drake. Autant dire que ça chauffe, toute la presse, les télés, sont là.

« Cette saison-là, j’étais dans le cinq majeur, mais un autre gars qui voulait jouer était allé pleurer dans les bras de Wooden. Je redeviens 6e homme. Le temps passe. Je finis par rentrer, je me suis retrouvé meneur. Je perds la balle une fois. Wooden me sort tout de suite, au bout de 2-3’. Je n’étais pas content, mais je n’ai rien dit. Deuxième mi-temps. Il me laisse toujours sur le banc. Vers la fin, il me fait signe. D’habitude, je rentrais toujours sur le terrain très motivé, mais pour lui montrer que je n’étais pas content, cette fois-là, j’y vais en traînant les pieds. Puisque c’est ça, me dit-il, tu n’as qu’à te rasseoir ! Je dis, OK ! Le match continue, nos deux arrières sont éliminés pour cinq fautes. Wooden a dû faire appel à un jeune qui ne jouait jamais. On gagne péniblement de trois points. Moi ? Je suis parti avant la fin aux vestiaires, j’ai demandé la clé aux flics. On était dans le Kentucky, à 4 000 km de Los Angeles, je voulais rentrer en stop ! Quand Wooden a pénétré dans notre vestiaire, j’étais sous la douche. Je ne l’avais jamais vu comme ça. Il avait les veines qui allaient éclater… tiou… tiou… J’ai cru qu’il allait me tuer ! Je n’avais plus rien à perdre. Je lui ai dit tout ce que j’avais sur le cœur ».

Vous imaginez Wooden. Lui faire ça le soir d’une demi-finale, alors qu’il était en train de battre tous les records. Ceux d’Adolph Rupp, de Kentucky, en particulier. « Il ne l’avait jamais dit, mais on savait qu’il n’aimait pas Rupp ».

Évidemment, je n’ai pas pu résister à l’envie de lui poser LA question :

— Dis donc, Bill, si un gars te faisait ça à ton tour le jour où Monaco se retrouve en demi-finale des playoffs ?

—J’aurais du mal à accepter. Peut-être que j’aurais la même réaction que Wooden (rires). Toutefois j’espère que je ne provoquerais pas chez mes joueurs l’attitude que j’ai eue. J’essaye de faire des efforts de communication avec eux, c’est ce qui faisait défaut à Wooden sur la fin. Il avait beaucoup de pression. Il avait de la réussite, et il voulait faire plus, toujours plus. Wooden disait, la 3e année, on ne joue pas pour gagner, mais pour éviter de perdre. C’est un autre état d’esprit ».

Sweek n’est pas un ingrat, et sait tout ce qu’il doit au sorcier de Westwood. John Wooden était un ancien All America de Purdue (l’université de Bob Purkhiser et Tom Scheffler), qui prit en mains UCLA alors un sans-grade, et qui en fit une machine à gagner, sans super-joueur au début, le premier véritable de la liste étant Alcindor. « C’était un type très organisé, très fort psychologiquement. Une étude a été faite sur lui. Des psychologues sont venus nous suivre pendant huit jours pour faire un article. Ils ont noté tous les commentaires qu’il faisait aux joueurs. Quand il adressait une réprimande, l’instant d’après il expliquait ce qu’il fallait faire. On savait toujours ce qu’il attendait de nous. Tous ceux qui l’ont eu sont des adeptes de Wooden. Dix ans après, on s’est retrouvé entre anciens de UCLA pour des petits matches entre nous, et on appliquait tous ses systèmes. Et puis, ce qui était bien avec Wooden, c’est qu’il a su évoluer avec tout ça, la drogue, les manifs… ».

(Les haut-parleurs du resto mexicain de Villefranche, tenu par un franco-américain originaire du Texas, déversent des flots de country-music. À cet instant-là, de la conversation, Debbie, la femme de Bill, une ancienne de UCLA, elle aussi, intervient. 🙂

« Je remarque que lorsque nous avons quitté UCLA, Bill ne disait pas que Wooden était un super-coach comme maintenant. Il avait beaucoup de ressentiment contre lui. Il me disait que Wooden donnait carte blanche aux vedettes, mais qu’il était beaucoup moins souple avec ceux du banc, mais comme Bill a un peu vieilli, il voit ça différemment maintenant ».

« C’est vrai », reconnait Bill. « Quand j’ai plongé dans la piscine, ses adjoints ont trouvé ça drôle, mais pas Wooden. Il m’a puni pour 2-3 matches. La dernière année, c’était différent, il avait davantage besoin de moi. Larry Schofield conserve un souvenir amer de Wooden. Un jour, lui et moi, on avait fait une bataille de seaux d’eau, et on avait inondé notre chambre, Wooden l’avait appris. Schofield n’a plus joué. Wooden punissait les remplaçants, pas les titulaires ».

Une bataille de seaux d’eau… Dites donc, on ne s’ennuyait pas à UCLA en ces temps-là.

En finale de Coupe des Champions avec Clermont

William et Deborah Sweek quittent UCLA. Commence alors ce que Thierry Bretagne appela dans un article paru dans L’Équipe : « La vie tourmentée de Billy The Caïd ».

Bill est recalé chez les pros. Il ne veut pas faire le Vietnam. Les Sweek envisagent de se réfugier au Canada. « C’était la première fois que les jeunes Américains se rebellaient contre l’armée. Les familles avaient du mal à comprendre ça. Mon père, qui est un type costaud, était Marine. Il a d’ailleurs été envoyé en Nouvelle-Calédonie, je lui ai dit à l’époque que je ferai tout pour éviter de me faire enrôler ». Bill joue quelques matches dans une ancienne ligue semi-pro, l’Eastern League, tout en donnant des cours d’anglais. Il tourne un film avec Jack Nicholson, « Vas-y fonce ! ». Un pamphlet antimilitariste. Toujours pour éviter de recevoir des bombes sur la gueule, il s’engage dans les Peace Corps, ces bataillons de coopérants créés par John Kennedy. S’installe en Tunisie. Devient entraîneur-joueur d’un club local. Puis coach de la sélection nationale. Rencontre Jim Mc Gregor. S’inscrit dans les troupes de choc de l’Américain au crâne dégarni dont la seule mission était d’envoyer des gars envoyer des ballons de basket dans des paniers aux quatre coins de la planète. Puis se retrouve à Paris, au Stade Français, en Nationale 2. Tout en donnant des cours de sports au lycée américain de la capitale. Ça n’a qu’un temps. Debbie et lui retournent en Californie, à Santa Barbara, pour faire une 5e année universitaire et obtenir leur diplôme.

Les Sweek pourraient être aujourd’hui des yuppies, ces paisibles quadragénaires, ces ex- révolutionnaires, qui sont rentrés de plain-pied dans le système. Comme le fameux Jerry Rubin, ou l’ex-pasionaria, l’actrice Jane Fonda devenue une redoutable femme d’affaires body-buildée, on peut imaginer Bill, qui a fait des études en sciences politiques, un attaché-case à la main, performant dans son business, effectuant un footing le dimanche pour garder la forme, propriétaire d’une petite maison en bois à Laguna Beach, là où il allait, gamin, passer ses vacances. Mais il était dit que sa destinée était marquée du sceau de l’aventure.

Bill en a vite sa claque des boulots à la petite semaine, barman, jardinier. Il reçoit deux propositions de job venues de France. Celle de Bagnolet le laisse froid. Il n’aime pas le côté bricolo du patron parisien. À celle du Clermont UC, à la surprise de sa femme, il répond : « j’arrive ! ».

En trois saisons, il va faire sa réputation. Celle d’un winner.

Jacky Chazalon a pris sa retraite. Au CUC, Bill trouve une équipe qui s’est laissée peu à peu gagner par la routine. Il bouscule les valeurs établies, donne des tickets de jeu à Maryline Joly et Agnès Sainte-Croix, deux jeunes à qui le survêtement collait à la peau. Le CUC empoche un 10° titre, et va faire trembler Riga en finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions.

Sweek a offert aux Clermontoises les deux faces de sa personnalité. Il est le premier à apprécier la vie nocturne, il est copain-copain hors du terrain, mais en baskets, c’est lui le chef.

« Ce n’était pas un inconvénient d’avoir le même âge que certaines joueuses. Elles étaient déjà habituées avec (Joe) Jaunay à la discipline. Les filles, elles sont plus malignes que les garçons. Quand elles font des conneries, on ne les remarque pas. Et puis, quand j’arrivais avec 5’ de retard à l’entraînement, je les voyais avec un ballon dans les mains, mais elles discutaient. Dans les mêmes circonstances au Mans, les gars avaient commencé à shooter. Ça m’a marqué ce truc-là”.

Les méthodes américaines, nouvelles, avaient remotivé les Clermontoises. Ça ne suffira pas à expliquer les succès à répétition au Mans. Le SCM, à l’armada surpuissante, se languissait de décrocher le gros lot. La venue d’un premier coach américain, Bob Andrews, n’avait pas empêché les Manceaux de faire encore chou blanc.

Sweek, barbu, s’assoit pour la première fois sur le banc sarthois de la salle Gouloumès à l’occasion d’un trial, un essai d’une demi-douzaine d’Américains qui s’entrechoquent sous les panneaux pour empocher le morceau. “C’est celui-là que je veux !” dit Sweek en désignant un noir à barbichette, le plus discret de la bande. Celui, plutôt, qui a le moins joué à l’épate, un sobre, mais efficace, James Lister. Le frère ainé du professionnel de Seattle sera un centre catalyseur, le plus qui fait la différence.

Sweek fera d’un groupe de stars, parfois en bisbille, un bloc indestructible. Douze victoires d’affilée pour commencer. En employant la manière forte. Le soir du match à Antibes est entré dans l’histoire. Le Mans est à la peine. “Je m’en fous si vous prenez 50 points” hurle Sweek à la mi-temps. “En attendant, jouez comme je vous l’ai appris. Après je ferai mon autocritique”. Inutile, les Manceaux, de nouveau solidaires avec les idées de leur coach, gagneront de 4 points. In Sweek we trust.

Deux titres nationaux seront à l’arrivée, en 77, et en 78 alors que Lister avait pourtant laissé sa place au fébrile Randy Gentry.

Bill Sweek est entré dans la légende.

Un long intermède chez Adidas

Qui est Bill Sweek aujourd’hui ? Docteur Jekill et Mister Hyde ? Un peu, même si la référence parait excessive, Bill Sweek quand on l’approche comme ça, la première fois, dans le civil, à une soirée, c’est quelqu’un d’extrêmement réservé, pudique, pondéré. Clean, très BCBG même depuis qu’il a abandonné le look soixante-huitard californien.

Mais c’est de la lave en fusion qui se cache sous cette apparente tranquillité. Le Bill Sweek de 40 ans (bientôt…), c’est le même que celui de UCLA. Un type qui ne supporte pas l’injustice, l’autorité qui abuse de son autorité, un impulsif, un gagneur. Un passionné surtout. Un perfectionniste, qui accepte mal ceux qui trichent ou qui font leur boulot avec l’esprit fonctionnaire.

Ses commentaires sont parfois taillés au scalpel. Des exemples. “Au Mans, ils étaient deux surtout à être contents quand on avait gagné, Beugnot et Cain. Dubuisson, il s’en foutait. S’il marque son panier à trois points, s’il fait son smash, il est content. Hersin, il était comme ça. J’aime les gens qui font le maximum, qui ne se retiennent pas. Un type comme Hufnagel, par exemple. Il a du caractère, et en plus c’est un mec sympa, simple, honnête, quand j’ai pris Garnier, les gens en France disaient : il a du caractère. Pour eux, c’est négatif. Pour moi, c’est positif. Wooden m’avait dit la même chose : toi, tu as le spirit, j’aime beaucoup Christian. Je n’aime pas les mous, ceux qui ne veulent pas en faire plus. Ça m’énerve”.

Sweek qui n’a pas la langue dans sa poche, c’est aussi ce coach qu’on a entendu, récemment, interviewé par Bernard Père à la mi-temps d’Antibes-Monaco:

—Alors, cette première mi-temps, aucun problème ?

— Non. Juste avec la table. Ce sont des gens qui sont proches de la retraite. Il faudrait mieux mettre des jeunes.

Cette impulsivité a conduit Bill à des excès qu’il réprouve. Son coaching fourmille d’anecdotes croustillantes.

Un soir à Limoges, il a été viré de son banc. Il s’était levé, avait pris sa serviette blanche, et l’avait agitée comme pour dire “je me rends ! ». Le lendemain, il écrivait une lettre à Christian Marzin en s’excusant de son comportement.

Dernièrement, au Stade Louis II, inspiré par les All Blacks qu’il avait vus l’après-midi à la télévision, il s’est servi d’une bouteille d’eau minérale pour faire un joli drop en plein milieu du match.

“J’étais en colère. Après mon équipe, l’arbitrage aussi, après le match, j’ai discuté avec les arbitres. C’était des types sympas, pas des fascistes, c’est pour ça que j’étais mal. Je manque de self-control. Et puis, ça me coûte cher ces histoires. Avec mon adjoint, Jean-Pierre Baldwin, on a instauré un système d’amendes pour les retards à l’entraînement, les fautes techniques, disqualifiantes…”.

Pour mieux comprendre le rôle de l’arbitre, pour se rendre utile aussi, Bill avait envisagé, du temps où il travaillait chez Adidas, de devenir, lui-même, arbitre. Mais, effrayé par la série d’examens indispensables, il avait abandonné le projet.

Bill a travaillé huit ans (entre 77 et 85) chez Adidas, comme directeur de la promotion basket, charge qu’il cumula ensuite avec le volley. Ces coups de gueule restent célèbres là-bas aussi. Quand, par exemple, il balança, justement, le dossier volley au nez de son chef.

C’est marrant, parce que je suis sûr que si Bill Sweek avait été français, on aurait dit de lui que c’est un caractériel. Cela aurait été oublié qu’il fonctionne par passion, par émotions, qu’il se donne à fond, qu’il veut encore et toujours mieux faire, qu’il a le sens de l’humour, de l’autodérision. Mais comme il est américain, je n’ai jamais entendu quelqu’un dire que Bill Sweek est un caractériel.…

C’est le stress du coaching, tout autant que l’insécurité de l’emploi d’entraîneur en France, qui l’avait poussé à aller bosser chez Adidas. Les sensations du basket ont fini par trop lui manquer. Et pourtant. “Un gars comme Fisher, je ne sais pas comment il fait. George, il est coach depuis déjà tellement d’années. Moi, j’ai mal par moment. Je souffre. J’ai les boules (sic) toutes les semaines. C’est ce qui me… manquait chez Adidas. On ne se remettait pas en question. Je ne savais pas si je faisais du bon boulot. C’est difficile d’avoir tous les avantages. C’est bien d’être coach, éducateur, c’est passionnant. On a un rôle à jouer dans les vies des jeunes en dehors du terrain, on essaye de les motiver, de les pousser”.

Retour en Californie

Sweek n’est pas du genre à s’encroûter. Huit ans au même endroit, dans la même boîte, ça semble beaucoup pour cet homme avide de nouvelles sensations. Au même endroit ? Pas vraiment, remarquez. Il a fait le tour du monde jusqu’à plus soif. Un jour, il s’était retrouvé à Indianapolis pour le All Star Game. Le All Star Game ! Eh bien, Bill en avait tellement ras le bol des chambres d’hôtel qu’il n’attendit pas l’heure du match pour reprendre l’avion pour la France. Le match, il le visionna en vidéocassette. Debbie en avait marre aussi de faire et défaire les valises. “Je recevais des coups de fil après minuit. Mon boulot prenait une ampleur incroyable dans ma vie. Je ne connaissais même pas mes enfants. Ils avaient peur de moi ! ».

Chaque année se posait aux Sweek le même dilemme. Retourner aux États-Unis ou rester en France ? Faire du coaching ou un job plus traditionnel ? Quand Bill donne sa démission chez Adidas, il a pris sa décision : les States et un boulot de représentant. Un concours de circonstances va le retenir par la main en France. Un pote à lui, Ed Miller, veut se mettre en contact avec Monaco… mais c’est Bill Sweek que Yvan Quenin, le président de l’ASM, veut engager, et fait fléchir.

Quenin, “un président honnête, on connait ceux qui le sont”, a su argumenter. Un bon contrat sur trois ans, un gros effort de recrutement en perspective. Les Sweek deviennent propriétaires d’une villa à Roquebrune. Ils ont pour la première fois un vrai Sweek home. “Avant, je signais toujours pour un an afin d’avoir les mains libres. Là, c’est la sécurité. L’âge, peut-être. C’est bien pour le recrutement, les joueurs savent à quoi s’en tenir. Maintenant, on a envie de rester en France. Si le basket, ça ne marche plus, on essayera de trouver quelque chose dans la région”.

Je ne pense pas que Monaco ait à se plaindre de ses services. Il a complètement modifié l’image de marque de ce club qui semblait voué à l’anonymat. Monaco a du style, le style Sweek. Une défense qui force l’adversaire à la faute, et à l’admiration. Même que le public monégasque commence peu à peu à se rendre plus nombreux au somptueux complexe sportif Louis II.

Et puis combien de présidents aimeraient le faire changer une fois encore d’adresse. N’est-ce pas Pierre Seillant, si des fois George Fisher s’en allait ?

“Quand nous sommes arrivés au Mans, on nous a prévenus : attention, les gens sont froids là-bas. En Alsace, pareil, on nous a dit que les Azuréens étaient comme-ci, comme-ça. Moi, j’ai constaté que nous avons été bien accueillis partout” confie Debbie, c’est quand elle replonge dans sa Californie natale que Mme Sweek est un peu paumée, “tout va tellement vite” dit-elle. Ses deux fils aussi sont dépaysés. Ne parlent-ils pas français quand ils sont tous les deux ?

Epilogue: Bill Sweek terminera sa carrière en France à Limoges et n’échappa pas à la machine à broyer du CSP qui le démis de ses fonctions au bout de neuf matches. Il retourna ensuite en Californie où il devint prof dans un lycée avant de prendre sa retraite.

BILL SWEEK DIGEST

Né le 9 janvier 1947, 72 ans.

Joueur :

1966-69 UCLA

1969-70 Hamden Bics

1971-72 CSC (Tunisie)

1972-75 Stade Français Paris

Coach :

1971-72 EO Goulette Kram (Tunisie)

1971-72 Equipe nationale de de Tunisie

1972-75 Stade Français Paris

1976-77 Clermont UC

1977-79 SCM Le Mans

1983-84 Equipe nationale de Hongrie

1985-90 AS Monaco

1990-91 Limoges CSP

Palmarès Joueur :

Champion NCAA : 67, 68 et 69.

Palmarès Coach :

Champion de France féminin : 77

Finaliste Coupe des Champions féminin : 77

Champion de France : 78 et 79.

[armelse]

Patrick Scudo, Christian Garnier, Philip Szanyiel et Robert Smith entourent leur coach. Tout à l’heure sur le terrain, ils seront plus respectueux. Si vous allez un jour à Los Angeles, faites un tour jusqu’au village de Westwood, ce n’est pas très loin de la plage de Malibu, vous ne pouvez manquer le panneau indiquant UCLA. Garez votre voiture de location au parking de l’université, presque aussi spacieux que celui de la Tour Maine-Monparnasse, faites un peu de shopping à la boutique du campus ; on y trouve à foison les maillots, shorts, chaussettes, et toutes sortes de bricoles, estampillées du sigle fameux, qui épateront vos petits camarades à votre retour en France. Allez humer l’odeur du Pauley Pavillion. Et surtout n’oubliez pas de visiter le Hall of Fame, le Musée du Sport de ce collège californien pas comme les autres. Que dis-je, allez vous y recueillir !

C’est sur deux étages. Sur des panneaux muraux sont affichées photos et coupures de presse relatant les exploits des Bruins dans toutes les disciplines ; et puis des coupes, des trophées, des dizaines, impressionnants. Le gros du butin a été ramené par les basketteurs. John Wooden est à la place d’honneur. Dix fois, lui et ses petits gars, ont raflé le titre NCAA. Inégalé, inégalable probablement.

Un trophée en bois avec une photo légendée symbolise chaque titre. Approchez-vous. Sur trois d’entre eux on reconnait, maillot numéro 45, bien propre sur lui, le torse bombé, Bill Sweek. Faites maintenant un effort d’imagination. Plongez dans le Pacifique vingt ans plus tôt. L’eau y est tiède presque toute l’année. Les filles sont craquantes comme des chips Flodor. Les bagnoles sont plus grandes que le jardin de mon oncle. La vie est facile.

Pourtant en cette fin des années 60, part de Berkeley un immense courant de révolte, un véritable raz-de-marée qui va ébranler les institutions du pays. Les étudiants en ont marre d’obéir à leurs profs’ sans sourciller. Ils se sentent concernés de près par la politique menée à Washington. Tu parles ! Au Vietnam, on joue Apocalypse Now, mais ce n’est pas du cinéma. Les jeunes californiens bronzés n’ont pas envie de partir à la guerre.

Ils se laissent pousser les cheveux, et accrochent des fleurs à leur collier de barbe. Peace and love. On va les appeler les hippies. Ils font des sit-in sur les pelouses des campus et goûtent à l’herbe. Ils mettent au rebut les disques aseptisés des Beach Boys et planent en écoutant Grateful Dead ou Jefferson Airplane.

Bill Sweek a encore les cheveux coupés courts et bien dégagés autour des oreilles. John Wooden, son coach, ne badine pas avec la bonne tenue de ses boys. Boys ? Wooden a appris à ne plus appeler ainsi ses joueurs de race noire. Eux aussi sont en révolte. À commencer par son pivot filiforme et introverti, Lew Alcindor, qui dévore les bouquins de Malcolm X et s’initie à l’islam. Un peu plus tard, il se fera appeler Kareem Abdul-Jabbar.

En traînant les pieds

Bill Sweek est un veinard. Il joue avec le meilleur basketteur collégien de tous les temps, et il est coaché par John Wooden, qui est, lui, le meilleur entraîneur du monde.

Les rapports de Bill avec ces deux-là n’ont pas toujours été sans nuages. La première fois que Sweek aborde Alcindor, c’est le jour de la traditionnelle séance de photos d’avant-saison. « Tu n’es qu’un petit blanc de classe moyenne, un raciste ! », tonne Alcindor. « Qu’est-ce qui te permet de dire ça ? Tu ne me connais même pas ! », répond Sweek. Les deux hommes apprendront à s’apprécier, à devenir amis, au fil des semaines et des matches. Ils en gagneront tellement de matches ensemble. Et trois titres universitaires, en trois ans.

Dans son autobiographie, Giant Steps, Alcindor-Jabbar consacre un long paragraphe à Bill Sweek, qui permet d’avoir une première approche du personnage. Voici un extrait : « Sweek était un joyeux drille, typiquement Californien du sud, avec beaucoup de culot. Il voyait toujours le bon côté de la vie. Il était aussi un peu provocateur…. Lors d’un déplacement de l’équipe, Jim Nielsen mit Sweek au défi de piquer une tête dans la piscine de l’hôtel. On était en janvier à Oakland. Mais ça n’empêcha pas Sweek d’enlever ses chaussures et ses vêtements de sport et de plonger dans l’eau froide. Il gagna ses 20 $, et immédiatement s’attira la foudre du coach Wooden ».

Sweek, c’était le boute-en-train de l’équipe

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]

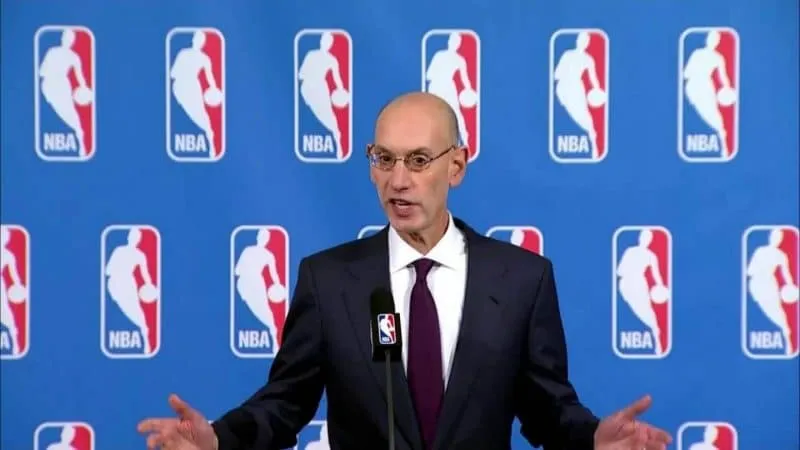

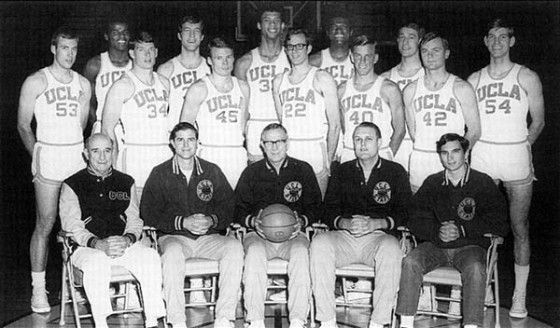

Photo: (Ouverture) AS Monaco 1987-88. Bill Sweek est en haut à gauche. 2) UCLA Champion en 1969. Bill Sweek porte le N°45. 3) Clermont UC 1976-77. 4) Avec Bill Walton.

Article paru dans Maxi-Basket en janvier 1987